「スポーツ・フォー・エブリワン」をスローガンに市民スポーツ(生涯スポーツ)の育成支援などを行っている笹川スポーツ財団(東京)はこのほど、幼児から青少年までのスポーツの現状を調査した結果を「子ども・青少年のスポーツライフ・データ 2023」にまとめました。中高生の運動部活動への加入率は、中学校、高校の両期で男女ともに低下傾向が続いていることが分かりました。また、運動部の活動は生徒の希望より活動日数が多いことなども明らかになっています。

調査は23年6-7月、全国の4~21歳までを対象にスポーツの「実施頻度」や「実施時間」「運動強度」などに関し、各戸に調査票を配布する形で実施しました。2年ごとに実施している調査で、今回は4~11歳2400人、12~21歳3000人から回答を得ました。調査結果をまとめた「子ども・青少年のスポーツライフ・データ 2023」(A4判・220ページ、4180円=税込)は、「運動・スポーツ実施状況」「スポーツ施設」「スポーツクラブ・運動部」など11分野80数項目の調査結データを収録しています。調査結果の一部を紹介します。

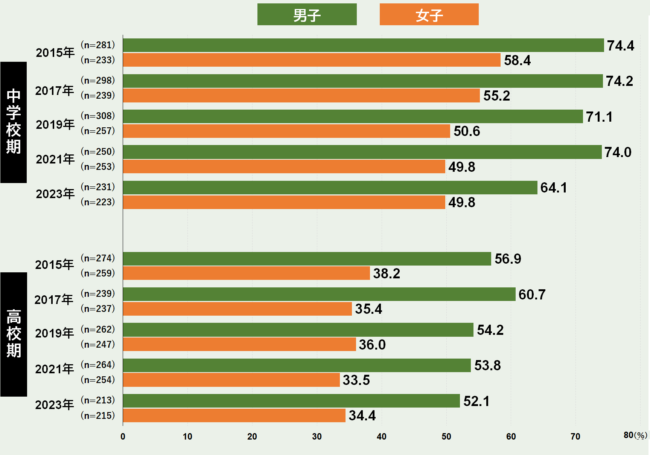

■運動部活動への加入率は、中学校期・高校期ともに減少傾向

性別・学校期別の運動部活動への加入率を年次推移で示した。2015年からの推移をみると、中学校期、高校期の男女ともに運動部活動への加入率は減少傾向を示している。

中学校期男子の加入率は、2015年から2021年にかけて70%台で推移してきたが、2023年は2021年から9.9ポイント減少し64.1%であった。女子の加入率は2015年に58.4%であったが、徐々に減少し、2021年と2023年は49.8%と50%を切った。

高校期男子の加入率は、2017年に60.7%と過去5回の調査で最も高い値を示したものの、2019年以降は減少を続け、2023年は52.1%であった。女子は2015年から30%台で推移し、2021年に33.5%と過去5回の調査で最も低い加入率を示した。

【運動部活動への加入率の年次推移(性別×学校期別)】

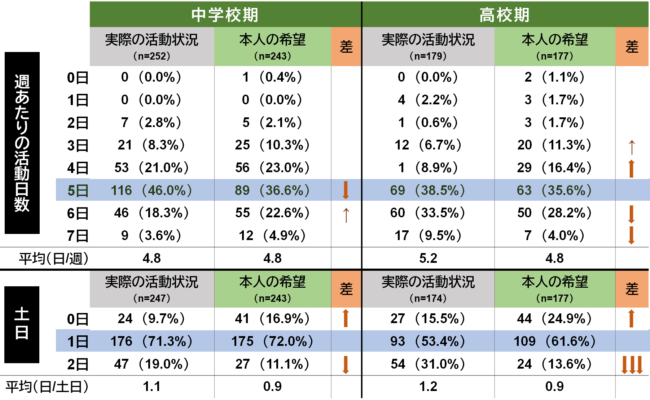

■学校運動部活動の活動日数や時間は、生徒本人の希望より多い

中学校期をみると、週あたりの活動日数の実際の活動状況(以下、実状)では「5日」が46.0%と最も高く、生徒本人の希望(以下、希望)も同様に「5日」が36.6%で最も高い。実状と希望の差をみると、「5日」は希望が9.4ポイント低いが、「6日」は4.3ポイント希望が高かった。土日の活動状況は実状も希望も「1日」の割合が最も高く70%を超える。実状と希望の差をみると、「0日」は希望が7.2ポイント高く、「2日」は希望が7.9ポイント低い。土日の活動状況は、今よりも活動日数を減らしたいと考える中学生が一定数いると推察できる。

高校期では、週あたりの活動日数は「5日」が実状と希望ともに最も高く、それぞれ38.5%、35.6%であった。週あたりの活動日数の差をみると、「6日」は実状よりも希望が5.3ポイント、「7日」は5.5ポイント低かった。一方「3日」と「4日」は、いずれも希望が実状を上回り、高校期の週あたりの活動日数は実状が希望よりも多い傾向が確認できる。土日の活動状況は、「1日」の割合が最も高く、実状は53.4%、希望は61.6%であった。高校生の土日の活動日数は実状と希望に乖離がみられた。

実際の活動状況と本人の希望との差は、中学校期、高校期ともに休日の活動状況において大きく、今よりも少ない日数や短い時間で活動したいという生徒の本音が垣間見えた。地域移行に向けた議論は、受け皿(管理団体・運営主体)や指導者の問題など、いわゆる枠組みの整備に関する内容が中心であり、生徒のニーズを取り入れる方策に係る議論は深くされてこなかったように思う。生徒自身が続けたいと思う運動部活動や地域クラブ活動の実現に向けて、生徒の運動部活動に対する志向や意識、ニーズをふまえた取り組みが求められる。

【運動部活動の実際の活動状況と本人の希望】

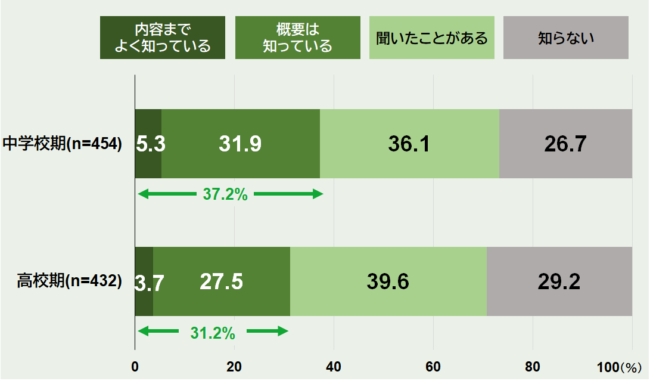

■運動部活動の地域移行に対する保護者の認知度は3割程度にとどまる

12~21歳の回答者の保護者に対して「あなたは、今後、学校運動部活動を地域のスポーツクラブ等が担うようになることをご存じですか。」とたずねた。「内容までよく知っている」は中学校期5.3%、高校期3.7%。「内容までよく知っている」と「概要は知っている」を合わせた割合は中学校期37.2%、高校期31.2%であった。

【12~21歳の運動部活動の地域移行に対する保護者の認知度(中学校期・高校期)】

●調査結果の概要はこちら(公式ウェブサイト)から